はじめに

DX推進や急速な変化が求められる中、人事・教育担当者にとってリスキリングは避けて通れないテーマです。経営層からの指示を受け、何から始めれば良いのか迷う方も多いでしょう。

本記事では、リスキリングの意味や他の人材育成との違い、実施の背景から導入ステップ、現場の巻き込み方、助成金活用、事例まで網羅的に解説します。

- はじめに

- リスキリングとは何か?

- 企業がリスキリングに注目する背景

- リスキリング研修導入の6つのステップ

- 社内抵抗への対処・現場巻き込みのコツ

- リスキリング研修の実施に利用できる助成金

- リスキリング推進の事例

- リスキリング研修で利用できる学習管理システムをお探しならWisdomBase

- まとめ

リスキリングとは何か?

急速に変化するビジネス環境の中で、「リスキリング」という言葉を耳にする機会が増えています。ここではリスキリングの定義や類似概念との違いを整理し、なぜ今これほど注目されているのかを明確にします。

リスキリングの意味

リスキリングとは、今後必要となる新たな業務や職種に対応できるよう、従業員が新しいスキルや知識を習得することを指します。

たとえば、DX推進でIT活用が必須となった現場や、事業構造転換にともない新分野へ人材シフトを図る場面など、企業戦略と深く結びつくケースが多くなっています。

従来の「現状のスキル向上」や「資格取得」とは異なり、ゼロからの再教育”や“事業変革に向けたスキル移管”といった意味合いが強いのが特徴です。

リカレント教育との違い

リカレント教育は「社会人が仕事を離れ、大学や専門機関などで体系的に学び直すこと」を主に指します。つまり、“学び直し”そのものに焦点を当てているのがリカレント教育です。

一方、リスキリングは「現職の社員に対し、事業上必要な新スキルを計画的に習得させる施策」です。

リカレント教育が“自己成長”の要素を含むのに対し、リスキリングは“組織の戦略実現”のための再教育という位置付けが大きな違いです。

【関連記事】 wisdombase.share-wis.com

アンラーニングとの違い

アンラーニングは、これまで身につけてきた知識や習慣を一度“手放し”、新しいやり方や価値観を受け入れることを指します。

リスキリングやリカレント教育が「新しい知識・スキルの習得」を指すのに対し、アンラーニングは「古い知識や固定観念のアップデート・脱却」がポイント。

リスキリングを進める上でも、現場が過去の成功体験ややり方に固執してしまう場合、アンラーニングの視点が極めて重要となります。

企業がリスキリングに注目する背景

なぜ今、これほどまでに多くの企業が「リスキリング」に取り組み始めているのでしょうか。

社会や事業環境が大きく変化する中、リスキリングの重要性が高まる理由を整理し、制度や支援の動きもあわせて解説します。

リスキリングが求められる理由

テクノロジーの急速な進化や市場ニーズの変化により、従来の職種やスキルだけでは企業の競争力を維持できなくなりつつあります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)やAIの普及は、業務プロセスやビジネスモデルを根本から変え、「今ある仕事が10年後も存在するとは限らない」時代をもたらしました。

このような環境下で企業が生き残るためには、従業員一人ひとりが新しいスキルや知識を身につけ、変化に適応できる組織づくりが不可欠です。

加えて、人手不足や高齢化が進む中、既存人材を最大限に活用するためにもリスキリングは重要な経営テーマとなっています。

国内外の政策・補助施策の動き

世界的にも「リスキリング」の重要性は増しており、政府や自治体も積極的な支援を始めています。

たとえば日本政府は、2022年に「リスキリング支援」に今後5年間で1兆円を投じると表明し、厚生労働省の人材開発支援助成金などの公的支援が拡充されています。

海外でも、欧州や米国でリスキリングを後押しする補助金・公的プロジェクトが進行中です。

これらの施策は、企業が新しいスキル教育に取り組みやすい環境づくりや、従業員の学び直しを促進するための強力な後押しとなっています。

【関連記事】 wisdombase.share-wis.com

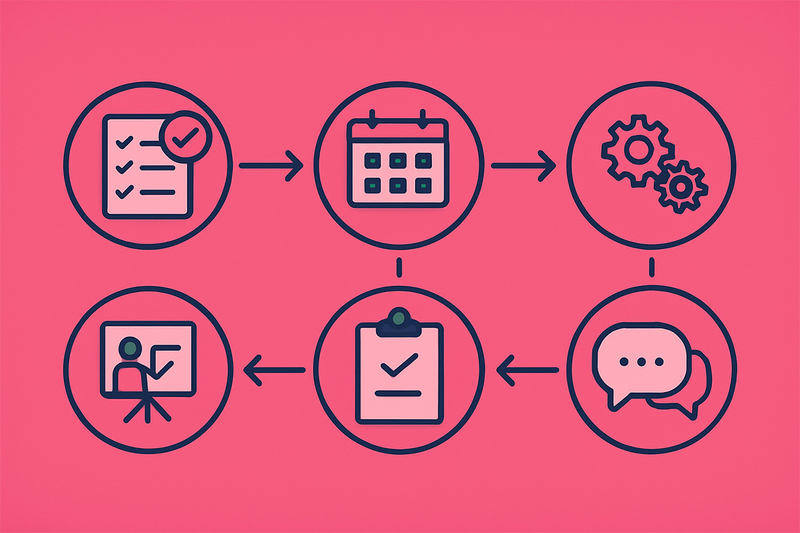

リスキリング研修導入の6つのステップ

リスキリング研修を現場で効果的に導入するには、場当たり的な実施ではなく、計画的なステップが不可欠です。

ここでは、人事・教育担当者が押さえておきたい6つの導入プロセスを、実践的な視点から解説します。

【関連記事】 wisdombase.share-wis.com

研修導入の目的とゴールを明確化する

まず最初に行うべきは、リスキリング研修の目的と最終的なゴールを明確にすることです。

自社が目指すDX推進や事業変革、あるいは雇用維持といった課題に対し、「なぜリスキリングが必要なのか」を整理しましょう。

攻め(新事業や価値創出)と守り(人員の再活用・雇用維持)という2つの観点を持ち、自社の現状や市場環境、人材構成を踏まえて、具体的なゴールを設定することが成功の第一歩です。

研修対象者と優先順位を決める

目的が定まったら、次は「誰にリスキリング研修を受けてもらうか」を決めます。

現状の業務内容や社員ごとのスキルレベルを把握し、どの部署・職種から着手すべきかを見極めましょう。

経営戦略や事業方針を踏まえ、組織の将来像に必要な人材像と、現状のスキルギャップを明確にすることで、現場の納得感も高まります。

必要スキル・到達目標を具体化する

続いて、リスキリングによって習得すべきスキルや到達目標を具体的に設定します。

自社がどんな未来を描きたいのか、どのスキルが必要となるのかを明らかにし、社員ごとの現状とのギャップを整理しましょう。

目標値や評価基準を明確にすることで、研修の成果が分かりやすくなり、施策の説得力も高まります。

研修プログラム・施策を設計する

必要なスキルが見えたら、最適な研修プログラムを設計します。

オンライン講座やeラーニング、集合研修、ワークショップ、外部ベンダーの活用など、自社の課題や参加者ニーズに応じて学習手法を選択しましょう。

効率的なカリキュラム設計や、段階的なスキルアップを目指す構成が成功のカギです。

研修を実施し、学びを定着させる工夫をする

研修の実施段階では、受講者のモチベーション維持や現場の協力体制づくりがポイントとなります。

学習が“やらされ感”にならないように、本人のキャリア形成と紐づけた支援や、就業時間内の受講機会の提供、現場上司によるサポート体制も整えましょう。

また、定期的な進捗確認やリフレッシュの機会を設けることで、スキルの定着が促進されます。

効果測定とフィードバック、改善を行う

研修後は、必ず効果測定とフィードバックを行いましょう。

アンケートやテストによる習得度の評価だけでなく、業務現場での成果や変化もチェックします。

評価結果をもとに、必要に応じてプログラムを改善し、継続的な成長につなげることが、組織全体の底上げに直結します。

社内抵抗への対処・現場巻き込みのコツ

リスキリング施策を社内で円滑に進めるうえで、現場の抵抗や理解不足は避けて通れない課題です。

「また新しいことをやらされるのか」「自分の仕事に必要なのか分からない」といった声が上がることも多く、こうした壁を乗り越えられるかが成否を大きく分けます。

ここでは現場を巻き込み、抵抗を最小限に抑える実践的なポイントを紹介します。

現場の理解・納得を得るコミュニケーション

リスキリングの目的や会社の方針を、一方的に伝えるだけでは現場の納得は得られません。

なぜこの施策が必要なのか、会社や自分にどんなメリットがあるのかを、分かりやすく具体的に説明することが大切です。

また、経営層からのトップダウンだけでなく、現場リーダーや管理職を巻き込んだ説明会や座談会の実施も効果的です。

従業員一人ひとりの不安や疑問に丁寧に向き合うことで、施策への信頼感と納得度を高めることができます。

巻き込み型プロジェクト設計とロールモデル活用

現場の主体性を引き出すには、参加型・巻き込み型のプロジェクト設計が効果的です。例えば、部署横断のプロジェクトチームをつくり、現場の声を反映させながら施策を進めることで、“やらされ感”を減らせます。

また、実際にリスキリングで活躍している社員や管理職を「ロールモデル」として社内で発信することで、成功イメージが共有され、現場の空気も変わります。

小さな成功事例を積み重ね、見える化することが大きな推進力になります。

モチベーション維持と成功事例の共有

リスキリング施策は短期間で成果が出にくいため、途中でモチベーションが下がることもあります。

受講者同士が学びや悩みを共有できる場をつくったり、成功事例や成長を可視化する仕組みを設けることが大切です。

また、評価制度と連動させてリスキリングの努力や成果を認めることで、取り組みへの前向きな姿勢を引き出せます。

現場からのフィードバックと柔軟な施策改善

現場の声に耳を傾け、必要に応じて施策を見直す柔軟さも成功の鍵です。受講後のアンケートやヒアリングを通じて課題や改善点を把握し、すばやく反映することで、現場の納得感がさらに高まります。

「現場と一緒に作り上げる」という姿勢で運用を続けることで、長期的な定着と成果につながります。

リスキリング研修の実施に利用できる助成金

リスキリング施策を社内で推進する際、「予算や費用の確保が難しい」と感じる担当者も多いのではないでしょうか。

そんな時に活用したいのが、国や自治体による助成金制度です。

ここでは代表的な「人材開発支援助成金」の概要と、活用ポイントを分かりやすく解説します。

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、厚生労働省が提供する代表的な研修費用補助制度です。主に、従業員の職業能力開発や新たな分野へのリスキリング研修を実施する企業を対象に、研修費用や賃金の一部を助成しています。

この助成金は、たとえばDX推進のためのITスキル研修や、管理職・専門職向けのリスキリング研修、eラーニングやOJT(職場内訓練)など、幅広い研修形態に対応しています。

また、中小企業の場合は助成率が高く設定されており、計画的な活用でコストを大きく抑えられるのがメリットです。

【関連記事】 wisdombase.share-wis.com

申請のポイント

- 助成対象となる研修内容や期間、受講者の条件を事前に確認する

- 研修実施前に計画書を提出し、認定を受ける必要がある

- 研修実施後は、必要書類(受講記録、費用証明など)の提出が必要

最新の助成金情報や、具体的な申請方法は厚生労働省の公式サイトや都道府県労働局、または専門のコンサルタントに相談することもおすすめです。

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

制度を上手に活用することで、予算面のハードルを下げ、より多くの従業員にリスキリングの機会を提供できるようになります。

リスキリング推進の事例

実際にリスキリング施策に取り組み、組織変革や人材活用に成功している企業はどのような工夫をしているのでしょうか。

ここでは日本の代表的な事例を2つ紹介し、自社での実践に活かせるヒントを探ります。

サッポロホールディングス

サッポロホールディングスでは、「全社員DX人財化」を目標に、グループ全社員約6,000名を対象としたDX・IT人財育成プログラムを2022年から継続して実施しています。

2024年は3年目として、全社員向けのeラーニングをさらに強化し、各自の習熟レベルに合わせて初級・中級・上級の3コースを選択できる体制を整えました。 これにより、基礎リテラシー向上だけでなく、BIツールの活用、データ分析、DXプロジェクトマネジメントなど実践的なスキルまで体系的に学べる内容としています。

また、受講後にはアセスメントを実施し、全社員のスキルを可視化。得られたデータをもとに今後の人材育成やDX推進の方針へ活用し、DX成果創出の早期化を目指しています。

参考URL: https://www.sapporoholdings.jp/news/dit/?id=9282

旭化成株式会社

旭化成グループは、DX推進と全従業員のデジタルリテラシー向上を両輪に、リスキリング施策を強化しています。

2021年から独自のオープンバッジ制度を導入し、全従業員を対象にIT・デジタルリテラシー教育を推進。eラーニングで基礎から応用までのデジタルスキルを段階別に学び、学習進捗や到達レベルをバッジで「見える化」しています。これにより、社員一人ひとりが自発的に学び、スキルアップできる仕組みを実現しています。

また、DXリーダー研修や、事業責任者・高度専門職向けのプログラムも展開し、幅広い職種にデジタル人材を育成。eラーニングで得た知識は社内外でのスキル証明として活用でき、学びとキャリアアップが直結する体制を築いています。

参考URL: https://www.asahi-kasei.com/jp/company/dx/strategy/

【関連記事】 wisdombase.share-wis.com

リスキリング研修で利用できる学習管理システムをお探しならWisdomBase

https://wisdombase.share-wis.com/human_subsidy/

https://wisdombase.share-wis.com/human_subsidy/

リスキリング研修の立ち上げで学習管理システムを検討されている方へご紹介です。

リスキリング事業の立ち上げや運用には、eラーニングの配信、受講履歴の管理、認定証の発行など幅広い機能が求められます。

WisdomBaseは、企業・団体の人材育成やリスキリング事業に最適化された学習管理システムです。

自社オリジナルのコンテンツやテスト配信、合否判定、受講状況の可視化、修了証発行など、研修運営に必要な機能をワンストップで提供。

助成金活用や大規模運用にも対応し、研修担当者の業務効率化と現場への定着支援を強力にサポートします。

リスキリング事業の立ち上げを検討中の方は、ぜひWisdomBaseの活用をご検討ください。 wisdombase.share-wis.com

まとめ

リスキリングは企業の成長戦略に不可欠なテーマとなっています。DXや市場変化が進む中で、従業員が新しいスキルを習得し、変化に適応することが重要です。

本記事では、リスキリングの定義や違い、背景、導入ステップ、現場を巻き込むコツ、助成金活用、実際の事例まで解説しました。目的の明確化や現場とのコミュニケーション、小さな成功体験の積み重ねが定着の鍵です。

リスキリング施策の導入を目指す担当者の一助となれば幸いです。