2022年に全国で初めて新卒採用のオンライン試験で替え玉受験を行った容疑で関西電力の社員が逮捕されました。

採用試験だけでなく、検定試験や企業の昇進試験などもオンライン化が進む中で、このような不正行為は企業側にとって懸念材料になります。

本記事では替え玉受験事件の不正の手口や、人が不正を行う心理、オンライン試験で替え玉受験などの不正行為をさせないための対策などを解説します。

- 替え玉受験とは?

- 替え玉受験逮捕者の手口とは?

- 替え玉受験逮捕者の手口とは?

- 人が替え玉受験などの不正を行う心理

- 就職試験の不正対策

- 替え玉受験対策可能なオンライン試験システムならWisdomBase

- まとめ

替え玉受験とは?

替え玉受験とは、試験を受けるべき本人の代わりに、第三者が本人になりすまして試験を受ける行為を指します。

近年では、オンライン試験の普及に伴い、その手口も巧妙化・多様化しており、企業の人事担当者にとっては看過できない課題となっています。単に倫理的な問題であるだけでなく、発覚した場合には企業イメージの失墜や、採用コストの無駄にも繋がりかねないため、その実態と対策を正確に把握しておくことが不可欠です。

替え玉受験逮捕者の手口とは?

2022年11月21日、元関西電力社員の田中信人被告を私電磁的記録不正作出・同供用容疑で逮捕、2023年3月28日に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の有罪判決となりました。

報道によると、被告人は「2科目4000円でオンライン試験代行します」などとSNSで就活生を募り、4年で4000件ほど代行していたとされています。取り調べ時には「学生から感謝されてやりがいを感じていた」「ネットで調べても摘発例がなかったので、大丈夫だと思った」と供述しています。

この事件が発覚したのは、警視庁がインターネット上の違法情報などを探索する「サイバーパトロール」で、田中被告のTwitterアカウントを発見したことがきっかけでした。この一件は、ウェブ型の適性検査における替え玉受験で、代行業者が刑事責任を問われた初めてのケースとして、企業の人事担当者や社会全体に、オンライン採用の脆弱性と対策の必要性を改めて強く認識させることとなりました。

就活生の45.5%は何らかの不正行為をしたことがある

株式会社サーティファイが2024年10月に実施した調査(2024年~2026年卒業予定のオンライン就職活動経験者591名対象)では、回答者の45.5%(269名)が何らかの不正行為(カンニング)を実行したと回答しています。

さらに、2022年4月卒業予定の大学生を対象とした別の就職情報会社の調査では、「不正をした」または「手伝った経験がある」と答えた学生がそれぞれ1割弱に上り、「周りがやったのを知っている」との回答も3割に達したと報告されています。

これらの数字は、自己申告に基づくものであり、実際の不正行為の件数はさらに多い可能性を示唆している。

出典:株式会社サーティファイ「就活のWebテスト、45%が不正実行――生成AI悪用も横行」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000071304.html

替え玉受験逮捕者の手口とは?

替え玉受験は単なるルール違反ではなく、刑法に抵触する犯罪行為です。実行者と依頼者の両方が法的責任を問われる可能性があります。

実行者が問われる罪

実際に試験を代行して受けた人物(替え玉)は、「有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪」や「偽計業務妨害罪」に問われる可能性があります。特に本人確認がある試験において、身分を偽って受験すれば、懲役刑が科されるケースもあります。

依頼者が問われる罪

替え玉を依頼した側も、共犯とみなされることがあります。刑法における「共同正犯」「教唆犯」や「ほう助犯」が適用され、実行者と同様に罰せられる可能性があります。

出典:株式会社イー・ファルコン「なりすまし受験(替え玉受験)は犯罪|成立要件・共犯関係・量刑などを弁護士解説」

https://www.e-falcon.co.jp/column/hr/narisumashi

人が替え玉受験などの不正を行う心理

さて先ほどご紹介した調査データからもわかる通り、不正行為に手を染めている人が一定数います。不正行為については、替え玉受験以外にもカンニングや問題流出などさまざまですが、人はなぜ不正行為をしてしまうのでしょうか?

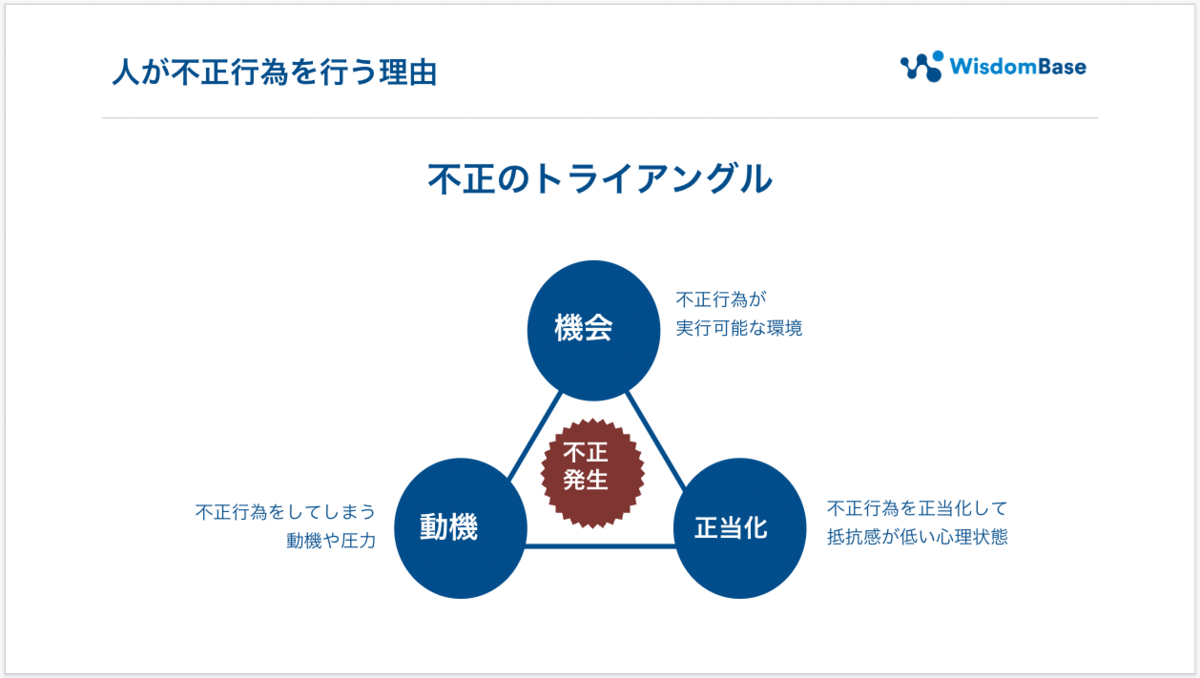

不正のトライアングル

不正行為は 「機会」「動機」「正当化」 の 3 つの要素がそろった時に発生します。これらを「不正のトライアングル」と呼び、人が不正をする仕組みをモデル化したものです。それぞれの要素について詳しく解説します。

- 機会

不正行為が実行可能な環境を指します。採用のためのオンライン試験で不正行為を行う場合は以下の例が挙げられます。- 監視体制がないため、不審な行動を行ってもバレない

- 本人が受験しているかどうかチェックする体制がない

- カンニング行為をしても咎められない

- 動機

不正行為をしてしまう動機や圧力を指します。- 試験に合格しないと面接に進めないが、合格したことがない

- 周りが内定をもらっているのに、自分だけ内定が出ていない

- 家族から就職について強いプレッシャーを与えられている

- 正当化

不正行為を正当化して抵抗感が低い心理状態を指します。- 友人や先輩が不正行為をしているから自分がしても問題ない

- 試験に受からないと面接をしてもらえないから仕方がない

- テストで採用不採用が決まることに不公平感がある

オンライン試験はカンニングしやすいと思われている

一般財団法人全日本情報学習振興協会が、資格試験や国家試験でカンニングしようと思ったことがある人を対象に行った「カンニングする人の心理」に関する調査によると、「オンライン試験なら容易にカンニングできそうだと思いますか?」という質問に対し、「とてもそう思う」「ある程度そう思う」の回答の合計が約80%という結果でした。

また「どのような試験環境だったらカンニングしやすいと思いますか?」という質問に対して、約60%が「試験監督の監視が甘い」と回答しています。

今回の替え玉受験事件や不正に関するアンケートなどから、直接監視官の目が届かないオンライン試験は不正を行う心理が働きやすいと読み取れます。

出典:一般財団法人全日本情報学習振興協会「【オンライン試験はカンニングしやすいと思われている!?】カンニングしようと思った方に聞いてみた、カンニングしたくなる心理や試験環境とは」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000092412.html

就職試験の不正対策

替え玉受験を防止するためには、システム的な対策と人の目によるチェックの両面からアプローチする必要があります。

試験システムでできる不正対策

最新のオンライン試験システムには、様々な不正対策機能が搭載されており、これらを活用することで、替え玉受験やカンニングのリスクを大幅に軽減することが可能です。ここでは、代表的なシステムによる不正対策を紹介します。

顔認証による本人確認

試験開始時に、事前に登録された顔写真データと、Webカメラに映る受験者の顔を照合し、本人以外が受験しようとしていないかを確認します。さらに高度なシステムでは、試験中も定期的に顔認証を行ったり、不審な離席や他人の映り込みを検知したりする機能も備わっています。これにより、試験開始時だけでなく、試験中の入れ替わりといった不正も防ぐ効果が期待できます。

受験中の様子をカメラ監視

Webカメラを通じて受験中の様子をリアルタイムで監視する、あるいは録画するというのも有効な不正対策です。AIを活用した監視システムでは、受験者の視線の動きや不審な挙動(キョロキョロする、手元で何かを操作する、誰かと会話しているように見えるなど)を自動で検知し、アラートを出すことができます。録画された映像は、不正が疑われた場合の証拠としても活用できます。

インターネット検索の禁止

オンライン試験におけるカンニングの典型的な手口が、試験中に別タブや別ウィンドウを開いてインターネット検索を行うことです。これに対処するため、試験画面以外のブラウザタブへの移動を禁止するような機能が搭載されています。また、コピー&ペースト操作の禁止などで問題文を外部に持ち出したり、外部から解答をコピーしたりする不正行為を防ぎます。

問題のランダム出題

受験者同士がSNSなどで問題や解答を共有する不正行為も後を絶ちません。これに対する有効な対策の一つが、問題の出題順序や選択肢の並びを、受験者ごとにランダム化することです。問題プールの中からランダムに問題を選んで出題する形式も効果的です。これにより、たとえ一部の問題が流出したとしても、他の受験者がそのまま利用することを困難にし、情報共有による不正のメリットを大幅に減少させることができます。

人的な不正対策

どれだけ高度なシステムを導入したとしても、それだけで不正を100%防ぐことは困難です。システムによる対策を補完し、より確実な不正防止体制を築くためには、人的な工夫や確認作業も欠かせません。ここでは、人事担当者が主体となって実施できる、効果的な人的不正対策を紹介します。

面接時にWebテストに関連する質問をする

Webテストやオンライン適性検査の結果が、本当に本人の実力によるものなのかを見極めるために有効なのが、面接時にテスト内容に関連する質問をすることです。

例えば、「Webテストで〇〇という問題がありましたが、あなたはどのように考えて解答しましたか?」といった具体的な問いかけをすることで、本人が実際に問題を解いたのか、あるいは内容を理解しているのかを探ることができます。テスト結果と面接での受け答えに著しい乖離が見られる場合は、不正の可能性を疑うきっかけになります。

この手法は、替え玉受験だけでなく、他人の助けを借りて解答した場合にも有効です。

選考が進んだ時点で再試験を実施する

不正のリスクをさらに低減させるためには、選考プロセスの後半、例えば最終面接の直前などに、監視下での再試験(確認テスト)を実施することも非常に効果的です。

この再試験は、必ずしもWebテストと同じ形式・難易度である必要はありません。短時間で実施できる簡易的なものでも、替え玉受験や大幅な不正を行っていた応募者を見抜く上で十分な効果を発揮します。再試験の存在を事前に告知しておくだけでも、不正行為に対する抑止力となるでしょう。

コストや手間はかかりますが、入社後のミスマッチを防ぐという意味でも、検討する価値のある対策です。

【関連記事】オンライン試験の不正行為の3分類と各不正への対策方法

替え玉受験対策可能なオンライン試験システムならWisdomBase

https://wisdombase.share-wis.com/

不正対策を一つひとつ手作業で実施するのは、人事担当者の皆様にとって大きな負担となり得ます。そこでおすすめしたいのが、替え玉受験をはじめとする不正行為への対策機能を備えたオンライン試験システム「WisdomBase(ウィズダムベース)」の活用です。

WisdomBaseは、本人確認ができる顔認証機能、監視機能としてインカメラの監視、デスクトップ監視が可能で、替え玉受験などの不正防止に優れたオンライン試験システムです。さらに、受験回数制限の設定、問題の印刷防止機能や試験中に他のアプリへの移動を禁止する機能など、多彩な不正対策が充実しています。

さらに、WisdomBaseは試験の作成から実施、採点、結果分析までを一元的に管理できるため、採用業務全体の効率化にも貢献します。多様な問題形式に対応しており、企業のニーズに合わせた柔軟な試験設計が可能です。

試験のオンライン化をご検討中の企業様はぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

本記事では替え玉受験事件の不正の手口や、人が不正を行う心理、替え玉受験などの不正行為をさせないための対策などを解説しました。

今回の事件や調査データからオンライン試験では不正行為が横行している印象を受けた方もいるかもしれません。不正行為を行っている人は確かに存在しますが、大多数は真面目に受験しています。

そもそも会場型の試験でも不正が行われた例がありますので、会場・オンライン問わず100%完璧に不正を防ぐことは難しいと言われています。

またオンライン試験では、地方や海外からでも受験でき応募機会を増やすメリットや、会場や試験問題のコスト削減などさまざまなメリットがあります。

オンライン試験の利便性は損なわず、試験の公平性を担保できるようにオンライン試験システムの提供企業は日々サービスのバージョンアップを続けています。

また「初めてのオンラインテストの導入がスムーズにできるのか不安」「オンライン試験システム導入後の成功事例を知りたい‼」といった方のために、以下のようなお役立ち資料もご用意しています。

無料でダウンロードできますので、ご活用ください。